À ma tante Lucie qui m’a un jour demandé de retrouver son grand-père.

« Une recherche n’est pas soumise à finalité heureuse. » (une chercheuse).

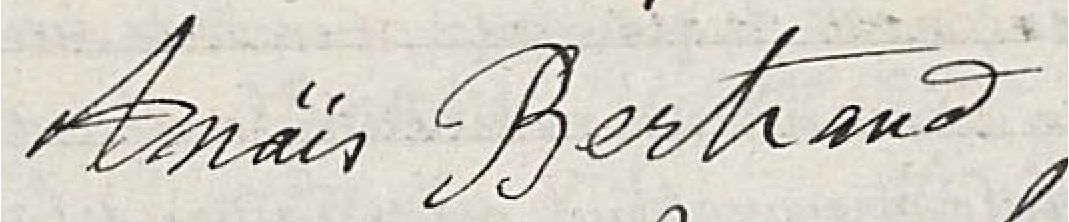

Ton père Louis Charles était, comme on disait à l’époque, « de l’Assistance publique ». De son père nous ne savons rien. De sa mère, qu’elle se nommait Anaïs Bertrand, patronyme dont son fils a hérité puisqu’elle l’a reconnu.

Pour le reste ma mère, chaque cousin.e, toi, détenez quelques informations, dont la vérification m’a montré qu’elles sont toutes plus ou moins exactes, plus ou moins fausses, moitié-moitié. Ainsi on m’a affirmé qu’il y avait deux, voire trois autres enfants : au bout de recherches approfondies, je n’en ai retrouvé que deux. Que mon grand-père avait un frère, nommé également Louis, et plus jeune ; ce frère existe, mais il était plus âgé de trois ans. Qu’au moins un des enfants d’Anaïs avait été placé à Oyonnax ; c’est le cas, mais si cette ville et sa région sont importantes, c’est surtout en tant que berceau de la famille. Que l’arrière-grand-mère Anaïs avait à la fin de sa vie contracté mariage avec un concierge ; en fait elle s’était mariée à 22 ans (divorcée à 28) et à la fin de sa vie, c’était elle la concierge.

Le seul point sur lequel chacun est d’accord est qu’elle a été domestique chez un notable lyonnais (quelqu’un m’a dit “un docteur”), peut-être prénommé Louis, et que ton père avait été engendré dans le cadre de ce que l’on nommait alors hypocritement des amours ancillaires, expression qui dissimulait dans la plupart des cas un viol patronal. Mais le docteur, qui existe et ne se nomme pas Louis, ne peut être responsable car elle n’entre à son service qu’après la naissance de ton père.

Et, parti à la recherche de ce patron, ton élusif grand-père biologique, j’ai surtout trouvé mon arrière-grand-mère.

Ta grand-mère, Marie Anaïs Auréliedite Anaïs Bertrand est née le 3 août 1861, à Arbent, dans le Haut-Bugey, nord du département de l’Ain (01), dans la partie sud du massif montagneux du Jura, plus précisément dans le hameau de Marchon, un groupe de quelques dizaines de bâtiments. Arbent est à l’époque un bourg rural de huit kilomètres carrés et de huit cents habitants, dominé par la forêt Macretet qui culmine à près de 1100 mètres. Le village, qui dispose d’une société de secours mutuel, ne possède pas de poste ; toutefois une boîte aux lettres d’expédition y est installée et, l’année même de la naissance d’Anaïs, les habitants de Marchon réclament un bâtiment officiel. Les foires ont lieu le lundi après l’Ascension, le 1er août et le 29 octobre. Au sud-ouest, la ville d’Oyonnax, dont Arbent est limitrophe. Aujourd’hui, devenu industriel, le village est une banlieue de cette ville et Arbent possède deux centres, le bourg lui-même et justement Marchon, qui est relié au chef-lieu de canton par un tissu urbain continu.

Quand Anaïs naît, Arbent et Marchon ont commencé depuis quelques décennies leur marche vers l’industrialisation : les activités économiques, en plus de l’agriculture et de la fromagerie, sont la fabrication de peignes et la tournerieLe terme désigne la production et le commerce des objets en bois tourné, surtout pour la soierie et la passementerie (bobines et divers objets ronds en bois). (nous y reviendrons), la soierie, et bientôt la fabrication de tuiles mécaniques.

Le mariage des parents d’Anaïs a eu lieu à Arbent le 19 juin 1861. Sa mère, manifestement enceinte avant le mariage, Marie Adèle Lacourdite Adèle (Arbent, 8 février 1841 - Oyonnax, 2 décembre 1912) est une fille de cultivateurs, elle a vu le jour dans le foyer de François Lacour (né vers 1798). La grand-mère maternelle d’Anaïs, Marie Anne Buridon (née le 8 août 1803) est issue d’une lignée d’habitants du village de Matafelon où elle est née, à quelques kilomètres à l’ouest d’Oyonnax, et l’on peut facilement faire remonter sa lignée jusqu’au début du xviie siècle. Parmi ses ascendants on trouve entre autres un maître maçon tailleur de pierresC’est d’ailleurs à Matafelon, dans le même hameau de Sorpiat, que naît vers 1766, de l’autre côté de l’arbre généalogique d’Anaïs, son arrière-grand-père paternel Jean Bertrand..

Le père d’Anaïs, François Marie Bertrand (Arbent, 2 août 1841 - Oyonnax, 18 avril 1914) est, comme son père à lui (François Xavier, né le 7 décembre 1813), ouvrier en peignes. La femme de François Xavier, Marie Joséphine Lacour, la grand-mère paternelle d’Anaïs, est née le 24 octobre 1813 à Arbent également. « Cette famille ne possède rien », écrit abruptement et avec mépris le 14 février 1892, le sous-Préfet de l’Ain en réponse à une demande de renseignements émanant du Préfet du Rhône. Il faut comprendre que les Bertrand ne sont propriétaires d’aucun bien, et non forcément qu’ils vivent dans la misère ; ils semblent ne pas en avoir été bien loin pourtant. Le 20 avril 1915 sera délivré un « certificat constatant que le défunt ne possédait aucun actif ».

Pour en revenir à la fabrication des peignes, c’est-à-dire aux gestes de nos ancêtres, il s’agit d’un artisanat traditionnel de la vallée d’Oyonnax. Dès le Moyen Âge, l’hiver, les paysans qui ne pouvaient travailler les champs pour cause de repos forcé de la nature, fabriquaient, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, des peignes en buis destinés à l’épouillage. La ville en possédait, d’après un historien local, le privilège depuis la première moitié du viie siècle.

Franck Lacroix, dans Les Fils de l’estadou : Oyonnax au xixe siècle, raconte ainsi les gestes des ouvriers en peignes : « Chaque hiver, dès la vallée blanchie, commençait la fabrication des peignes. Le paysan s’occupait ainsi. En 1801 (an ix), le registre des patentes répertoriait déjà douze fabricants et vingt ouvriers. C’était là apparemment leur activité principale. Les produits étaient vendus, soit par les porte-balles, soit par des “maisons” de Saint-Claude. Le modèle était unique. Il n’évoluait pas. […] Le matin, [le peigneux] dressait en quantité le buis, c’est-à-dire qu’il le dégauchissait, s’aidant d’une écouanetteL’écouanette est une sorte de râpe dont le corps est en bois ou en acier et les dents, affilées et tranchantes, en acier., préparant ainsi le labeur de l’après-midi. [L’après-midi] il enserrait les lames ainsi dressées, dans une mâchoire, appelée le gland. Celui-ci s’appuyait sur l’âne, sorte de banc sur lequel l’Oyonnaxien s’asseyait à califourchon.

Ainsi installé, à l’aide d’une corde qu’il manœuvrait du pied, il jouait avec l’étau, mordant ou lâchant sa proie à volonté, de façon à faciliter la découpe. Avec l’estadou, scie à deux lames parallèles montées sur un fût de bois et écartées par des coins, il découpait ensuite les dents. Se saisissant d’une grêle, il en usait les angles vifs. Puis, grâce à un carrelet, il les appointait. Le polissage s’opérait manuellement, à l’aide de poudre de TripoliVariété de farine fossile siliceuse, utilisée comme poudre abrasive. ou de cendre. La paume de la main, légèrement poudrée avec du KieselguhrVariété de diatomite, une roche sédimentaire siliceuse d’origine organique et fossile, se composant de restes fossilisés de diatomées., caressait enfin le peigne, pour un ultime lustrage. Du matin au soir, l’ouvrier en fabriquait ainsi une douzaine, parfois deux s’il faisait preuve d’une grande habileté. » Ce sont les gestes de la fabrication artisanale, qui vont changer avec les matières premières, puis avec la mécanisation.

Le fait qu’ouvrier en peignes soit devenu un métier attesté dans les actes d’état-civil montre que déjà au début du xixe siècle la production est en cours de professionnalisation : les premières usines sont créées dans les années 1820.

On a commencé à fabriquer les peignes en buis, en utilisant les richesses végétales de la région, puis quand ils eurent épuisé la ressource, les Oyonnaxiens employèrent en remplacement la charmille, voire le hêtre. Puis on en vient à travailler la corne des sabots d’animaux ongulés (chevaux et bovidés, voire chèvres et béliers). « L’ouvrier coupait d’abord à la scie la pointe et le rouleau de la corne. Il vendait l’une aux tabletiers de Saint-Claude qui l’utilisaient pour la confection des tabatières, des pommeaux de cannes et des crosses de parapluies, et l’autre aux lunetiers de Morez. Puis il plongeait la gorge, ou partie creuse, dans l’eau froide. Macérant assez longuement, celle-ci se ramollissait. Bien que déjà déraidie, il l’extrayait de son bain à l’odeur nauséabonde, car rarement changé, pour la tremper dans une eau cette fois chaude, bouillante même, afin de la rendre encore plus malléable. Lorsqu’il la jugeait suffisamment souple, il lui ôtait toute ultime raideur en l’étendant sur la braise. Couchée sur le lit, la corne s’abandonnait pleinement.

Le peigneux la bisquait, c’est-à-dire qu’avec sa goyette, en forme de serpe, il la fendait en spirale. Ensuite, s’aidant d’une pince et de sa main, il l’écartelait telle une huître à la Noël. Régulièrement, pour éviter les gerçures, il la chatouillait dans les flammes.

Il enfermait la pièce encore chaude entre deux planches. Avec des coins, il rapprochait les parois afin que la corne se redressât tandis qu’elle refroidissait. Dans la feuille ainsi aplatie, l’ouvrier chantournait le peigne manuellement. Pour le rognage, il appliquait dessus une forme en bois ou en zinc. Il en traçait le contour. Il choisissait dans la panoplie de ses outils, une scie au montant. Avec précaution, il découpait alors la pièce désirée, puis le « dentier » et les motifs ajourés.

Après, intervenait le rencarissage. Avec une grêle, le peigneux usait les angles des dents et les appointait. La technique n’était pas de prime jeunesse, elle s’opérait déjà sur le buis. Enfin, il polissait avec de la pierre ponce, ne cessant d’entourer d’une prévenance permanente, des gestes qu’il voulait maîtrisés. Le peigne ainsi façonné ne s’utilisait plus de la même manière. De décrassoir, il se métamorphosait en parure pour les femmes. » (Les Fils de l’estadou)

Les machines arrivèrent dans les années 1840, et avec elles l’exploitation systématique de la force hydraulique des rivières de la région, bientôt remplacée par la vapeur. Humbert « mit au point la scie à ruban. Il ne s’agissait nullement d’une invention mais plutôt d’une adaptation. Un dénommé Touroude l’avait créée en 1812. Pour la découpe des peignes, elle succéda à la scie à pédale, elle-même héritière de la scie à main. […] Il fabriqua ainsi de nombreuses machines dont il s’occupait. Il en modela quelques-unes afin qu’elles puissent s’adapter à un outillage spécifique, comme l’utilisation d’emporte-pièce à couper. Et ce d’un seul coup de balancier.

Les Oyonnaxiens s’improvisèrent mécaniciens. Mais les coups d’épée dans l’eau furent légion. Comme le précise M. Mantoux, historien, “pour que le machinisme règne […], il ne suffit pas que la machine concoure à la production, il faut […] qu’elle détermine la quantité, la qualité et le prix de revient des produits.” Les peigneux le comprirent aisément. L’achat de la matière première grévait leur budget. Il convenait donc de ne pas la gaspiller. Ainsi, les machines qu’ils expérimentaient pour le rognage ne survécurent pas à la production importante de rebuts qu’elles engendraient. Ils les abandonnèrent donc. Ils en importèrent également comme la scie sauteuse, inventée à Paris en 1807, par Tissot et Foulon, introduite à Oyonnax en 1850, par le Suédois Chave. » (Les Fils de l’estadou). Le chemin de fer y arrive en 1885 et, quatre ans plus tard, elle est la première ville de France à recevoir un transport d’électricité dit « longue distance », ouvrage de l’ingénieur Raclet.

C’est le moment où l’on passe au plastique, en commençant par le celluloïd.« Alexander Parkes, chimiste d’outre-Manche, avait inventé à Birmingham un matériau, “aussi dur que l’écaille mais aussi souple que le cuir”. Il le présenta en 1862 lors de l’exposition universelle de Londres, sous le nom de parkésine, exhibant ainsi le premier produit plastique. » (Les Fils de l’estadou) Mais l’invention du celluloïd est souvent attribuée aux Américains John Wesley et Isaiah Hyatt, en 1870. Nos aïeux ont vécu toute cette évolution, et avec elle, les transformations de leur mode de vie. Au moins un des maris d’une petite-fille d’Anaïs travaillera dans la plasturgie.

La production se diversifiant nécessairement (lunetterie, arts ménagers, jouets, jusqu’au design et à la haute couture), c’est là l’origine du développement de la plasturgie autour de la ville d’Oyonnax, dans ce qu’on nomme aujourd’hui la plastics vallée. À titre d’exemple l’entreprise Grosfillex, aux productions diverses, est installée à côté de l’aérodrome d’Oyonnax-Arbent.

L’autre exploitation de la forêt était la tournerie, fabrication par tournage de bobines et de pièces destinées à l’industrie du tissu, de manches d’outils divers et d’objets ménagers. Les scieries avaient donc une grande importance dans l’économie régionale. À Arbent, l’activité agricole dominait : il y eut jusqu’à quinze fermes à Marchon. On produisait du fromage, du Comté bien sûr.

Anaïs a eu une sœur cadette, Marie MélitineC’est un prénom du Jura, qui veut dire douce comme le miel., née le 6 octobre 1863. Cette dernière donnera naissance le 19 décembre 1879, à une fille de père inconnu, prénommée Marie Louise Ernestine, qui sera légitimée en 1892 par le mariage de sa mère avec un menuisier, François Alphonse Monnet. On imagine qu’entre temps la petite a été élevée au sein de la famille Bertrand{Les recensements d’Arbent et d’Oyonnax manquent.. Mélitine, ouvrière en peignes comme son père et sa fille, engendrera deux autres enfants, cette fois dans le cadre de son mariage, Marguerite en 1897 et Marcel en 1900.

Après les deux filles, la famille de François Marie et Adèle verra naître trois garçons, Louis Adolphe en 1865, Joseph Eugène en 1867 et Alexandre Léger Ernest en 1870. Mais ce dernier meurt à peine âgé de quatre mois. Les deux premiers fabriqueront, destin familial et local, des peignes. Il semble que le second ait plus ou moins réussi, puisqu’en 1906 il est « patron », c’est-à-dire établi à son compte, et habite seul avec sa famille une maison de ville à Oyonnax, dans laquelle il loge une de ses ouvrières. Il épouse Félicie Rosset, native de Montréal[-la-Cluse] en 1868 et ils ont deux enfants, Jeanne en 1893 et Hector en 1894. Un élément saillant dans la vie de l’aîné Louis Adolphe : il épouse le 1er mai 1887 Marie Olympe Simonnet dont il aura une fille, Anna Cécile Adèle en 1889. Son épouse mourant le 13 octobre 1906, le 2 mars de l’année suivante il épouse en justes noces Joséphine Victorine Oberdorf ; les délais sont serrés, mais à l’époque c’était peut-être moins étonnant.

Depuis au moins le milieu du xixe siècle une école existait à Marchon ; Anaïs y est sans aucun doute allée. Les divers actes qu’elle a signés ou écrits au cours de sa vie montrent que, loin d’être analphabète ou illettrée, elle a une familiarité certaine, même si un peu gauche, avec l’écriture.

Reprenons le fil de sa vie. Quelque part entre 1879 et 1884 la famille a quitté Arbent pour Oyonnax, la ville la plus proche. Cette dernière, entourée de forêts et de tourbières, s’étend sur une surface totale de vingt kilomètres carrés dans un fond de vallée et compte environ trois mille cinq cents habitants. Les Bertrand ont donc effectué un déplacement de quelques kilomètres, sans doute lié au travail dans la production du peigne et à la recherche du confort urbain. À Oyonnax, chef-lieu de canton, ils vont trouver une poste, un juge de paix, un notaire, d’autres services, mais aussi un huissier, une gendarmerie, un receveur des contributions indirectes. Les industries tournent autour du bois (la fabrication des peignes et la tournerie, déjà rencontrées, mais aussi les scieries hydrauliques et à vapeur ainsi que la tabletterieFabrication de petits objets soignés, par découpage, assemblage, formage, moulage, marqueterie, incrustation, sculpture. (On y emploie certains bois durs, l’ivoire ou ses imitations, l’os, la nacre, etc.)) et le tissage (soierie et draperie). Les foires ont lieu le 1er avril, les lundis après l’Ascension et l’Assomption, ainsi que le premier lundi d’octobre.

A vingt-deux ans, Anaïs épouse dans cette ville, le 31 mai 1884Les bans ont été publiés le 18 mai., Louis Marie Augustedit Auguste Grandclémentou Grand-Clément, voire Grandclément-Chaffy, de quatre ans plus âgé qu’elle. La fiche militaire de ce dernier nous dit qu’il mesurait un mètre soixante-six à vingt ans, qu’il était donc dans un bonne moyenne pour l’époque en ce qui concerne la taille. Il avait le front dégarni, des cheveux bruns, une « bouche moyenne » et un « nez ordinaire », écrit le sergent recruteur. En revanche, ses yeux tranchaient : le document les décrit comme « roux », ce qui signifie sans doute un noisette soutenu et éclatant. Il fut « caporal tambour » en 1882, peut-être pas très bon puisqu’il était surnommé à Oyonnax « le Tapin », ce qui en parler jurassien désigne de manière péjorative cet instrument de percussion. Il est, ainsi que ses parents,… ouvrier en peignes ; comme le grand-père, le père, la sœur, au moins deux des frères, les belles-sœurs et beaux-frères, la nièce, la fille et le gendre d’Anaïs. Ce n’est qu’à partir de la génération née entre 1890 et 1910 que les enfants échappent à ce métier, lorsque se développe la plasturgie.

Elle, Anaïs, ne le pratiquera qu’à une très brève période de sa vie ; la grande majorité des professions qu’elle déclare tout au long de sa vie tournent autour du linge, de sa confection et de son entretien : couturière ou lingère.

A partir de son mariage la vie d’Anaïs, dont rien ne nous permet d’imaginer qu’elle fut jusqu’alors autre chose que celle d’une jeune fille ordinaire de milieu très modeste, va prendre une tournure différente. Tout d’abord, à une époque où on se mariait essentiellement, pour avoir des enfants, le couple reste stérile pendant près de six ansStérilité d’Auguste ? Décision commune des époux de ne pas avoir d’enfant ? D’autres raisons auxquelles nous ne pensons pas ?. Puis les événements se précipitent : dans l’hiver 1890 Anaïs est enceinte. Le 11 juillet, par jugement du tribunal de Nantua, elle divorce d’Auguste, aux torts de son mari, qui n’est pas présent au jugementRéférence n° 103720025656718286 (REGAIN Recherches et Études Généalogiques de l’Ain). Le jugement sera porté à l’état-civil d’Oyonnax le 26 juin (acte no 15) de l’année suivante et par la suite transcrit en marge d’une copie de l’acte de mariage, daté par erreur du 26 janvier. Le jugement lui-même est perdu.. Il ne sera pas là non plus le 2 novembre 1890 pour la naissance de sa fille, Marie Louise Eugéniedite Eugénie.

Il semble avoir disparu de la surface de la terre en ce qui concerne Oyonnax (profession et domicile inconnus, dit la famille Bertrand dans tous les actes ultérieurs). Avant cela, le 1er mai 1887, il avait signé en tant que témoin au bas de l’acte de mariage unissant Louis Adolphe Bertrand, son beau-frère et Marie Olympe Simonnet ; puis deux ans plus tard au bas de l’acte de naissance d’Anna Cécile, leur fillele 16 février 1889, naissance la veille.. Il a aussi « accompli une période d’instruction au 133e à Belley du 1 au 21 [septem]bre » 1887. La dernière trace de lui avant le divorce est « une période d’exercices dans le 56e Régiment d’Infanterie du 27 avril au 11 mai 1889 ». Le sous-préfet de Nantua affirme en février 1892 que le famille Bertrand lui a affirmé qu’Auguste a quitté son épouse légitime « pour suivre une autre femme avec laquelle il habite en Allemagne ». Une note au crayon sur sa fiche militaire, sans datemais forcément antérieure au 1er novembre 1903, date à laquelle il est administrativement libéré de ses obligations militaires., indique qu’il « serait à Barcelone (Espagne) ».

En tout cas il est certain que les ponts ont été totalement coupés entre Auguste Grandclément et la famille Bertrand. À preuve le fait suivant : lors de son mariage le 30 mai 1908, celle-ci, toute la famille étant présente, Eugénie déclare ne pas connaître la résidence ni la profession de son père. Si elle avait eu un contact quelconque avec lui, elle aurait su qu’il était mort à Marseille le 29 janvier 1905, quelque trois ans et demi plus tôt, et l’aurait forcément indiqué. La disparition d’Auguste Grandclément explique sans aucun doute le divorce. Certes rien ne permet d’affirmer qu’Eugénie n’est pas de lui. Néanmoins le laps de temps entre le mariage et la conception, ainsi que la concomitance de celle-ci avec la disparition d’Auguste, tout cela pose question.

L’année suivant la naissance Anaïs part à Lyon, abandonnant sa fille, première de la série, à ses parents qui l’élèveront jusqu’à son mariage. Toutefois, contrairement à ce qui s’est passé avec ses fils, elle ne rompit jamais totalement le contact, et participa financièrement, dans la mesure où elle le pouvait, à son éducation.

Le 30 mai 1908 Eugénie épousera Joseph Léon Verchère. Il est né le 18 juin 1883, a été élevé par sa mère célibataire et est ouvrier en peignes. Le couple habite Oyonnax et a trois enfants :

- Renée Marcelle, née le 29 décembre 1909, qui épousera Joseph Jean Noël Toëxdit Noël. le 11 décembre 1926, « chauffeur d’automobiles […] né à Corsier, arrondissement de Genève (Suisse) le 28 décembre 1900, domicilié à Reignier (Haute-Savoie) ». Lors de son mariage elle était « employée de commerce ». Renée Marcelle étant morte à 98 ans à Reignier en Haute-Savoie, il est probable que le couple partit s’installer au domicile de l’époux. Néanmoins lors du premier mariage de son beau-frère, il sera témoin et, toujours chauffeur, donnera comme adresse celle du beau-frère en question, sans doute par commodité.

- Jeanne Adèle, née le 28 janvier 1911, qui se mariera avec Luigi/Louis Berinzaghi (né à Castello en Italie en 1902, entrepreneur en maçonnerie et jardins, vases et statues en béton) à Bron le 16 mai 1933 ; ils avaient déjà deux enfants hors-mariage, reconnus, Roland, né à Bourg-en-Bresse le 22 décembre 1929, et Simone à Bron le 23 juillet 1931. Les deux enfants furent légitimés par le mariage de leurs parents, reporté en 1933 parce que c’est cette année-là que Luigi, après enquête de la sécurité intérieureMussolini est alors au pouvoir en Italie et l’on doit sans doute vérifier que M. Berinzaghi n’’est pas un de ses espions., fut naturalisé. Je ne sais pas s’il y eut d’autres enfants après le mariage. Il n’y en avait pas au recensement de 1936, date à laquelle par ailleurs l’entreprise Berinzaghi et Antonini fit faillite La liquidation judiciaire est annoncée dans Lyon Républicain du 11 avril 1936, p. 7.. Je perds ensuite la trace de la famille.

- Marcel Louis (7 novembre 1916 - Oyonnax, 2 juillet 1980), époux successivement d’Ernestine Germaine Terrier (mariage à Oyonnax le 10 juillet 1943 - divorce le 19 février 1954) et de Colette Émilie Girod (Oyonnax, le 4 décembre 1959). Il habitait lors de son premier mariage au 1 rue Brunet et était mouleur, c’est-à-dire qu’il travaillait dans une usine de plasturgie.

Lorsqu’Anaïs arrive à Lyon, la ville ne compte que six arrondissements mais elle est déjà très peuplée, 438000 habitants, si l’on peut faire confiance aux recensements de l’époque, que l’historien Jean Bienfait qualifie de douteux. En effet certains ménages d’aristocrates ou de la grande bourgeoisie évitent de se faire recenser. On comprend bien que des membres de classes les plus basses agissent de même, du fait qu’un certain nombre d’entre eux ont intérêt à se fondre dans la masse. D’autres personnes sont absentes à la période des visites, d’autres encore se trompent dans les identités ou les âges de leurs voisins. Ainsi dans un recensement d’Oyonnax, Eugénie devient Eugène et “petit-fils”, erreur de recopie sans aucun doute. Les recenseurs se trompent fréquemment, quand ils ne truquent pas volontairement les fichiers sous la pression des officiels qui souhaitent gouverner des villes plus peuplées (ça s’est encore vu il n’y a pas si longtemps à Saint-Étienne). Toujours est-il que la révolution industrielle a engendré une urbanisation rapide et la métropole a absorbé les zones périphériques. La ville se développe suite à son accroissement naturel et à l’exode rural.

Cette expansion ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes : ravitaillement et évacuation des ordures ; entassement populaire et insalubrité de certains quartiers ; ségrégation sociale accrue ; circulation difficile. Au-delà de cela les villes s’imposent de plus en plus comme le nouveau cadre de vie de l’ère industrielle avec des paysages et des modes de vie spécifique. Elles constituent également le cadre de vie des classes montantes : les classes moyennes et le prolétariat. Y apparaissent des distractions nouvelles, le café-concert, le cabaret, les guinguettes, le cinéma, inventé dans la ville par les frères Louis et Auguste Lumière en 1895 ; néanmoins les bistrots restent les plus fréquentés. On observe à cette époque le développement de la consommation de masse avec les grands magasins évoqués par Zola dans Au Bonheur des Dames, mais déjà par Balzac.

Les classes moyennes se sont développées, en particulier la petite bourgeoisie, entre richesse et pauvreté, entre un revenu qui la place au-delà du besoin sans leur permettre d’atteindre au niveau de vie de la grande bourgeoisie, particulièrement importante à Lyon, sous la figure de ce qu’un satiriste de l’époque nomme « les grandes barbes ».

Mais je vais m’intéresser avant tout au petit peuple auquel appartient mon arrière-grand-mère Anaïs.

Le peuple des villes est une masse hétérogène composée de diverses catégories très différentes et qu’il est bien difficile de réunir sous une seule appellation :

- les miséreux sans travail ;

- les marginaux et les hors-la-loi ;

- des « petits métiers » souvent sur le déclin : rempailleurs, rémouleurs, porteurs d’eau, petits vendeurs ;

- les ouvrières à domicile (couturières payées à la pièce, quand elle n’est pas encore domestique ou quand elle ne l’est plus)… La France de 1904 comptait 800 000 « travailleurs en chambre », dont 86 % de femmes ;

- les domestiques vivant sous les toits des immeubles où ils travaillent, comme Anaïs chez le médecin (voir plus bas) ;

- les ouvrières de l’industrie : salaires qui sont la moitié de ceux des hommes à travail égal ;

- les ouvriers d’industrie en nombre croissant, avec des situations très différentes selon les branches industrielles et la taille de l’entreprise.

D’une manière générale, dans ce peuple, les femmes sont particulièrement défavorisées. C’est l’époque où Engels écrit qu’elles sont « le prolétaire du prolétaire ». Elles sont sous-payées, nombreuses dans les industries de main d’œuvre (un ouvrier sur trois est une femme).

Dans toutes les villes le monde ouvrier connaît une forte croissance à l’aube du xxe siècle : en proportion des actifs en 1914, il représente 31 % en France, 41 % en Allemagne, 46 % en Grande-Bretagne.

Avant 1880 le prolétariat urbain vit une situation précaire et déplorable : insécurité totale engendrée par les accidents du travail, les maladies, la vieillesse ou le chômage qui peuvent engendrer soudain une paupérisation terrible. Les salaires sont faibles, les journées de travail très longues, les logements exigus et insalubres. Une véritable misère sociale avec les maux qui l’accompagnent : violence, alcoolisme…

Les conditions de vie et de travail des ouvriers s’améliorent à partir de 1880-1890. Le temps de travail tend à diminuer (15 à 16 heures vers 1850, journée de 10 heures le plus souvent au début du xxe siècle) et le niveau de vie augmente (les salaires suivent tant bien que mal les prix et l’augmentation de pouvoir d’achat est de l’ordre de 20 % de 1880 à 1914). La législation sociale s’améliore.

Mais la condition ouvrière demeure malgré tout encore difficile. Les conditions de travail sont dures dans des ateliers mal éclairés, mal aérés, humides, poussiéreux où les accidents du travail sont fréquents surtout avec les cadences qui augmentent. Le chômage, la maladie, l’accident hantent l’esprit du prolétaire dont les conditions de vie sont difficiles : logements souvent insalubres, promiscuité constante, mortalité infantile forte même si elle régresse.

Pourquoi Anaïs est-elle partie à Lyon ? Tout simplement pour gagner un peu plus d’argent et contribuer ainsi à l’éducation de sa fille ? Oui, sans doute, car sur le dossier de Louis Charles, en 1894, elle déclarera avoir un enfant « à sa charge », ce ne peut être qu’Eugénie. En effet elle déclare un autre enfant, donc Louis Victor, comme étant à la charge du département de l’Ain. Et après tout Lyon est une ville de tissu, avec le développement de la soierie industrielle, mais pas seulement. Mais pourquoi quitter Oyonnax au moment précis où la ville se développe et de bourgade encore rurale devient un centre industriel important ? Va-t-elle rejoindre quelqu’un ? Fuit-elle quelqu’un ou quelque chose ?

Son père affirme, en réponse à une enquête de police de février 1892, que « ayant reconnu que sa fille était en état de grossesse, [il] lui avait adressé des reproches et qu’à la suite de ces reproches elle l’avait quitté depuis quatre mois et n’avait jamais donné de ses nouvelles à ses parents depuis son départ. » Le père en a-t-il eu assez des fécondes fredaines de ses filles, et de devoir récupérer les enfants qui en naissent, celui de Mélitine d’abord, ceux d’Anaïs ensuite ? Une dispute familiale serait-elle à l’origine du départ pour Lyon ? Ce n’est pas sûr car nos ancêtres oyonnaxiens mentaient beaucoup à la force publique ; ainsi Anaïs prétend en 1891 vouloir retourner à Arbent, d’où elle vient (dit-elle), après l’accouchement alors qu’elle n’y habitait plus depuis au moins dix ans. Elle demandera aussi que « l’enquête qui sera prescrite sur son compte » suite à l’accouchement soit menée « dans la discrétion la plus entière […] ses parents ignorant l’existence de son enfant » ce qui, nous venons de le voir, est faux puisque son père affirme l’avoir chassée à cause de sa grossesse. Beaucoup de faux-semblants donc dans les déclarations des Bertrand. Les deux seuls éléments à peu près certains qui ressortent de cela sont que son premier fils, qui va naître à Lyon, a été conçu dans l’Ain au début du printemps 1891 et que sa mère est arrivée à Lyon en octobre de la même année, ce qu’elle confirmera dans un autre document.

Une réflexion ici. Les descendants ont toujours cru que le père des deux garçons était lyonnais. Or nous venons de constater que, comme Eugénie, Louis Victor fut conçu dans l’Ain. Et Louis Charles ? Si le père des deux enfants abandonnés est le même, ton père a possiblement été conçu lors d’un voyage dans l’Ain, pour visiter ses parents et sa fille. Ne serait-il pas dès lors possible que les trois enfants aient le même géniteur ? Deux éléments pointent dans ce sens, et il est bien fragile. Dans les lettres qu’elle adressera à l’Assistance publique après la guerre, Eugénie parle de Louis Victor et de Louis Charles comme de ses frères et non de ses demi-frères. On ne saurait en tirer de conclusions assurées, d’autant plus que, pour Eugénie, son père est sans aucun doute possible Auguste Grandclément, dont elle sait qu’il ne peut être celui des deux garçons. À moins qu’elle n’ait d’autres informations concernant sa propre ascendance, mais rien ne permet de l’affirmer. Un autre indice du géniteur unique pourrait être la présence comme premier prénom des deux garçons de Louis, déjà second prénom d’Eugénie. Ce prénom est certes assez courant, mais pas si présent dans l’ascendance d’Anaïs. C’est celui de l’un de ses frères et d’un de ses oncles. C’est donc un signe, mais là encore d’une fragilité telle qu’on ne saurait en tirer de conclusions assurée. Un troisième élément vient toutefois se surajouter aux deux que je viens de citer. Si mon grand-père a le même géniteur que les autres enfants, il a dû être conçu dans l’Ain, ce qui suppose qu’Anaïs avait une raison forte d’y retourner à ce moment. Car le train coûte cher. Or cette raison existe : mon grand-père naît presque neuf mois après l’anniversaire de sa sœur et on peut imaginer que sa mère rentrait pour célébrer cette occasion en famille. Tout cette construction reste néanmoins bien fragile.

Selon mon cousin Gérard Lejeune, la seule indication qu’Anaïs ait donnée à son fils Louis Victor concernant son ascendance, forcément dans les années 20, quand ils se retrouvent suite à une initiative d’Eugénie, est que ses enfants n’avaient pas à rougir de leur sang ; il en plaisantait, disant qu’il était peut-être d’ascendance noble. Mais nous ne pouvons pas savoir qui exactement était englobé dans ce pluriel.

Nous retrouvons donc Anaïs le 21 décembre 1891 à Lyon, dans le lit no 34 d’une salle de l’Hôpital de la Charité où elle donne naissance à son deuxième enfant, Louis Victor.

Cet hôpital construit au début du xviie siècle et destiné à recevoir les enfants orphelins et les indigents était situé dans le second arrondissement. Détruit dans l’entre-deux-guerres par Édouard Herriot pour cause d’insalubrité, il occupait l’emplacement de l’actuelle place Antonin Poncet et de la Grande Poste qui donne dessus. Les démolisseurs n’en ont laissé, à l’est immédiat de la place Bellecour, qu’un clocher construit d’après un plan du Bernin.

Anaïs indique qu’elle est couturière de profession et catholique de confession. Comme adresse à Lyon elle donne le 3 rue de la Bombarde, dans le cinquième arrondissement, « au rez chez M. Pellat Dusserre, balancier », c’est-à-dire fabricant de balances, un artisanat de précision, chez qui elle est logée, voire employée, il est difficile de le savoir avec certitudeC’est possible puisqu’elle logeait au rez-de-chaussée, là où probablement était la boutique et qu’elle donne le nom de son propriétaire, ce qui ne sert à rien une fois qu’on a indiqué l’adresse.. La présence d’Anaïs n’est pas signalée sur le recensementqui situe le logement au 2 rue Sainte-Croix, une voie immédiatement parallèle., mais ceux-ci ayant lieu au début du printemps, elle se trouvait encore à Oyonnax, dont le recensement a été égaré. Elle loge encore chez Pellat le 27 février 1893, puisqu’elle y date une lettre où elle demande des nouvelles de son fils. Elle ne s’y trouve plus le 2 avril de la même année, lorsque le décès du père de famille, Sixte Ange Pierredit Pierre. PellatIl a été cuisinier une dizaine d’années auparavant puis a repris le métier et la boutique de son beau-père, Jean-Louis Dusserre et de sa belle-mère, Marguerite Champal, malgré une séparation d’avec sa femme (épousée le 30 novembre 1871) en 1878., le 27 mars 1893, projette sa femme et ses enfantsIl y en eut trois : Louis, né en 1873, qui deviendra chanteur lyrique, baryton, sous le nom de Vallorès ; Marius, né en 1878, et Charles, né en 1887, réformés par l’armée tous les deux pour cachexie et faiblesse générale. dans une certaine précarité : ils déménagent pour des quartiers moins centraux, dans un appartement plus petit et ne peuvent plus loger une couturière dans une chambre surnuméraire.

Après 1869, de nouvelles lois sont prises pour la protection de l’enfance. La loi Roussel du 23 décembre 1874 crée le service de la Protection du Premier Âge, et la loi du 24 juillet 1889 donne naissance au service des enfants moralement abandonnés. De divorce en abandon d’enfants, la vie d’Anaïs suit donc de près, d’une certaine manière, l’évolution juridique de son époque. Elle sera secourue pendant un an par l’administration.

Louis Victor est inscrit à la crèche de l’hospice le 24 décembre, veille de Noël. Dans un premier temps, il est envoyé en nourrice dans l’Allier, comme le sera son frère quelques années plus tard. Il est accueilli par Marie Garnet, femme de François Fradin, aubergiste et paysan dans le hameau de CouardeJe n’ai pas retrouvé ce hameau., au Mayet-de-Montagne (le couple avait eu deux enfants très rapprochés, le dernier avait six mois). Mais sa mère étant de l’Ain et prétendant vouloir y rentrer, ce qui est un nouveau mensonge, Louis Victor sera finalement confié à l’Assistance publique de ce département. À l’automne 1892 il devrait être envoyé en nourrice chez une veuve Thomas à Bourg-en-Bresse, mais son transfert dans l’Ain est annulé car il tombe malade et il « entre à l’hospice de la Charité le 12 décembre de la même année », âgé presque de douze mois. Il se trouve dans l’Ain au printemps 1893, et y reste jusqu’en 1900, où il est placé.

Sa mère se rend en personne en février 1893 à la Charité pour demander des nouvelles de son fils, peut-être pour le rencontrer. On l’oriente sur l’Assistance publique de l’Ain. Elle écrit deux lettres, la première en date du 27 février 1893, où elle joint un timbre pour la réponse ; et la seconde du 3 avril de la même année, « pas de timbre », précise le fonctionnaire. Cela marque-t-il qu’après son travail chez Pellat elle est revenue à la misère, incapable même de payer un timbre ? Elle n’aura pas de réponse, ce qui d’ailleurs est étrange. Son fils n’a pas encore atteint ses trois ans, il n’est donc pas légalement abandonné. Lorsque Louis Charles atteindra cet âge fatidique, l’Assistance publique de Lyon se mettra en quatre pour retrouver Anaïs afin de lui demander si elle souhaite reprendre son fils avec elle. Sans doute le service de l’Ain fonctionne-t-il différemment.

Les dates de ces courriers sont intéressantes dans la mesure où elle encadrent la mort de Pierre Pellat. Pourquoi cherche-t-elle son fils à ce moment-là ? Elle va perdre son logement. Ou bien a-t-elle au contraire une perspective d’installation plus plaisante ? Si c’est le cas cela ne va pas se réaliser. A moins que ce ne soit au contraire l’angoisse de la misère qui la fasse se retourner sur son passé ? J’ai conscience que ces tentatives de réponse ne sont pas satisfaisantes.

Dans la lettre d’avril Anaïs donne comme adresse pour la réponse qui ne viendra pas le 152bis rue Moncey ; elle donne l’indication supplémentaire « papèterie », et c’est bien un papetier-libraire qui occupe le rez-de-chaussée de ce numéro. Il est possible que ce ne soit pour elle qu’une boîte aux lettres, d’où la précision concernant la boutique.

Du 10 novembre 1900 à la même date de l’année 1910, Louis Victor sera employé comme domestique de ferme, berger, chez – étrangeté onomastique – M. Victor Louis, paysan à Meillonnas (01). En 1907 il tombera suffisamment malade pour être hospitalisé pendant l’été. Le fils de Victor Louis, Félix, ne souhaitant pas le garder, il sera en 1910 à 1912 au service de M. Jean Gigodat, propriétaire terrien et conseiller général à Villebois (01). Ce dernier cherchait « un jeune homme vigoureux de 18 à 20 ans, capable de conduire des bœufs, labourer, etc. » Louis Victor participe ensuite à première guerre mondiale et s’y montre un soldat (caporal) courageux ; blessé au cuir chevelu, il gardera aussi des éclats de schrapnel dans le bas du dos, trop près de la colonne vertébrale pour être ôtés par une intervention chirurgicale.

À son retour à la vie civile, il devient valet de chambre chez un soyeux lyonnais, à Fontaines-sur-Saône, dans un château au bord de la rivièreSouvenirs de ses petits enfants.. C’est là qu’il rencontre sa future femme, Joséphine Ravet, bonne en cuisine dans la même famille. Elle est comme lui une enfant de l’amour, comme on disait à l’époque, sauf qu’elle a été reconnue lors du mariage de sa mère, Clémence Monnet, avec Eugène Ravet. Louis Victor l’épouse à Garnerans dans l’Ain le 23 juin 1921. Ils auront deux enfants, André Louis qui eut deux filles, Catherine et Marie-Claude ; et Yvonne, qui épousera un M. Lejeune, originaire de Paris, dont elle aura un fils, Gérard. Louis Victor fut tout à tour conducteur de tramway en 1932 et monteur en cycles en 1939Au montage des moteurs, chez Monet-Goyon, fabricant de motos.. Très cultivé bien que n’ayant que le Certificat d’Études, il était grand amateur d’opéra. Il lui arrivait souvent l’été, de partir seul en vélo, plusieurs semaines pour visiter l’est du département de l’Ain, Nantua, Meillonnas, entre autres, revenant sur les lieux de son enfance. Il décède à Replonges, dans l’Ain, le 23 janvier 1960.

Nous retrouvons Anaïs quand elle donne naissance à Louis Charles, ton père, le 29 juillet 1894 à 10 heures du soir, à l’Hôpital de la Charité également (elle a alors 33 ans). Un point étrange : elle « a refusé de donner tout renseignementRegistre des accouchements où elle est présentée, de même que sur l’acte de naissance comme « une inconnue » et le bébé est désigné comme « x x Louis Charles ». Il ne sera nommé Bertrand que lorsque Anaïs ira le reconnaître. » sur elle pendant tout le temps où elle est restée à l’hôpital, du 29 juillet au 7 août, c’est-à-dire presque dix jours pleins. Cela dénote une certaine obstination. Le cas n’est pas commun, mais pas unique non plus. Sur mille neuf cent quatre-vingt-quatre accouchements à la Charité cette année-là, deux autres femmes agissent de même, trois disent seulement leur nom, deux autres se contentent de leur nom, leur âge et leur métier, omettant leur adresse et de nommer leurs parents. Deux donnent seulement leur prénom, possiblement par inadvertance ou considérant que c’est sans importance.

Mais cela pose surtout problème : pourquoi Anaïs ne donne-t-elle aucune information qui puisse permettre de l’identifier ? Cela paraît d’autant plus étrange qu’elle a livré beaucoup de détails pour la naissance de Louis Victor et qu’elle ira dès le jour de sa sortie reconnaître ton père à la mairie du deuxième arrondissement, où ces informations seront récupérées par la Charité, comme en témoigne le dossier d’abandon. Sa situation aurait-elle changé, pour justifier cette discrétion ? Dans quel sens ? Ou bien ses précisions de 1891 lui ont-elles valu des problèmes qu’elle tient à éviter trois ans plus tard ? Mais avec qui, puisqu’elle ne semble pas placée en 1894 ? En tout cas elle veut éviter qu’on la retrouve. Peut-être tout simplement la plupart de ses mensonges de 1891 et 1892 ayant été éventés, trouve-t-elle plus expédient de ne rien dire.

Mais nous savons par le dossier de l’Assistance publique où elle habitait et quel métier elle exerçait : lingère à la journée, à la tâche. Nous avons connaissance des chiffres de ses émoluments et nous savons qu’elle devait avoir bien de la difficulté à envoyer de l’agent à Oyonnax pour l’entretien de sa fille.

Ses adresses étaient les suivantes.

Elle demeure « 2 ans » (1893-1894 ?) « 36 place Sathonay chez Mme Vivat, couturière. » La place Sathonay ne comporte que six numéros mais Anaïs prend par erreur celui d’une rue qui y débouche. Effectivement, au 36 de la rue du Sergent Blandan, nous trouvons un grand bâtiment qui fait l’angle et dont l’entrée est au 6 de la place. Y habite une « Clémentine Vivat, couturière, 43 ans » qui lui sous-loue sans doute une chambre et pour qui elle doit travailler.

« 7 août 1894 (jour de sa sortie de la Charité) : 7 rue des Marronniers (3 mois) ». Cette petite rue se trouve d’ailleurs à côté de la Charité. On y trouve aujourd’hui un théâtre, le bien nommé « Théâtre des Marronniers ». L’immeuble abritait à l’époque nombre d’artisans et d’ouvriers.

[A partir] « du 26 septembre 1894 : 168 avenue de Saxe », mais cela pourrait bien être une erreur car sur un document de septembre 1897, le 168 est surchargé en 223. Il semble qu’elle va y rester jusqu’en 1896-1897. Pourtant elle n’y est pas recensée en 1896 ; occupait-elle une sous-location ? Souvenons-nous de son attitude, de son refus de parler, à la Charité en 1894, de ses mensonges. Ne peut-on pas y lire une tendance à ne pas trop laisser de trace ? Échapper à un recensement pourrait correspondre à cette manière de faire. Pourtant nous retrouverons sa trace dans tous les autres.

Louis Charles sera lui aussi placé à l’Assistance publique jusqu’à trois ans, et ensuite considéré comme « abandonné » suite à la « disparition de sa mèredixit le dossier d’assistance. ». Son dossier précise « Cette femme qui a deux enfants l’un à sa charge et l’autre dans le service du département de l’Ain possède pour toute ressource que son gain journalier de lingère. Elle sollicite en conséquence le placement en nourrice par l’administration de son enfant16 août 1894. » Ce placement sera immédiatement réalisé chez Jacques Clair dans l’Allier, à Loddes, et sa femme, Annette Lestrat, âgée de 33 ans, le nourrira. Anaïs restera en contact avec les Clair jusqu’en octobre 1896 puis elle cessera d’écrire. Peut-être que cet abandon provient du fait qu’à ce moment elle a trouvé du travail en tant que domestique et qu’elle a préféré ne pas mentionner ses enfants, craignant que le notable qui l’employait ne s’offusque de sa situation.

Louis Charles sera ensuite accueilli chez Jean Ferrier, « tailleur d’habits » au bourg, qui s’occupera de lui quand les institutions se révéleront défaillantes. Il lui apprendra son métier puis, à partir d’août 1907, le placera de son propre chef et à ses frais en apprentissageDe toute façon l’Assistance publique ne pourvoyait plus à l’entretien de ton père. Nombre de courriers sont échangés à ce sujet, demandes de manteaux, de chaussures, etc. Jean Ferrier fait même intervenir le maire de Loddes. chez son confrère Laurent Duperroux au Donjon, quitte à se faire taper sur les doigts par l’administration, qui validera néanmoins son choix. Bien obligée. Tu m’as dit que son attitude ne t’étonnait pas car tu te souviens qu’une trentaine d’années ans plus tard, quand les institutions se sont de nouveau montré défaillantes, il a encore su prendre des initiatives et faire ce qu’il estimera devoir.

Ton père était à douze ans (et depuis quand ?) un enfant « chétif, malingre », qui souffrait d’« anémie », et se trouvait dans un « état de faiblesse généraledisent les médecins. Ils le considéraient même comme « infirme mineur ». » dont il semble avoir mis au moins trois ans à guérir. Néanmoins cela lui aura permis de toucher une pension d’invalidité et lui aura évité d’être placé comme domestique de ferme, métier pour lequel il n’était pas assez vigoureux et qui était le destin habituel des enfants abandonnés à l’Assistance publique, celui de son frère. Il obtient son Certificat d’Études primaires le 7 juillet 1907, ce qui lui vaut le cadeau d’une montre. Est-ce cela qui lui a donné envie de suivre les cours de l’école d’horlogerie à Lyon ? Aucune suite ne pourra être donné à ce désir parce qu’il n’y a pas d’internat, mais toute sa vie il a réparé montres et horloges. La chronique familiale parle même d’une pendule démontée et remontée que l’oubli d’une pièce restée sur la table n’empêcha pas de fonctionner correctement.

Il avait envisagé également un temps d’être instituteur. Il faut dire qu’il était bien noté à l’école, et caractérisé comme d’un « caractère docile », « gentil et bon sujet », et « assez fort moralement. » Aucune suite ne semble avoir été donné à ce projet. Son fils Jean, comme tu sais, sera instituteur.

Nous connaissons la suite : installation comme tailleur pour hommes, à Lenax, le village à côté, ce qui fait que par un hasard absolu il a repris un métier proche de celui de sa mère. Rencontre de ta mère Henriette Marie Clair, qui habitait Lenax et dont la mère était Claudine Ferrier, sœur de Jean Ferrier et épouse de Jean Clair, frère de celui qui l’avait recueilli au départ. Engagement volontaire pour trois ans le 18 avril 1913 pour « en avoir fini plus vite avec l’armée » et se marier, ce qui n’aura finalement lieu qu’en 1919. Employé jusqu’à ses vingt et un ans comme « tailleur » au 99ème Régiment d’Infanterie à Bollène, il prend ensuite part aux combats de la première guerre mondiale où il est un caporal très bien noté, comme son frère, et blessé à trois reprises, dont la troisième à la joue le 4 mai 1917 dans les combats de Flandres ; il en sera soigné à l’hôpital maritime de Brest.

Cela lui vaudra une Croix de Guerre avec étoile de bronze et une citation« Excellent gradé, courageux et énergique, merveilleux d’entrain. S’est toujours distingué, notamment dans les combats devant Verdun. » À Verdun justement il a été enterré par l’explosion d’un obus et libéré apr les soldats de son escouade. dont il est très fier puisqu’il demande qu’elle soit inscrite au Livre d’Or de l’Assistance publique et publiée dans un journal de Lyon. Pourquoi un journal de Lyon plutôt que de l’Allier où il a passé toute son enfance ? Parce qu’il y est né ? Il n’a en fait aucun lien personnel de mémoire avec cette ville dont il est parti alors qu’il était encore nourrisson. S’il présente cette demande, dont nous ne savons pas si elle fut satisfaite, c’est pour que sa mère puisse lire cette citation. Peut-être qu’elle soit fière de lui. Avec surtout l’espoir, déçu, qu’elle souhaite le retrouver.

Libéré de ses obligations militaires, il reprendra à Lenax jusqu’à la fin des années 20 le métier de tailleur pour hommes qu’il a appris à Loddes et au DonjonJe possède le petit carnet dans lequel il notait les mensurations de ses clients et de la famille, dont mon père., puis sera facteur-receveurÉtrangement en 1909 il avait été envisagé qu’il soit placé comme « vaguemestre », projet auquel il n’avait pas été donné suite. à Saint-Bonnet-le-Courreau dans la Loire, et à partir du milieu des années 30 à VillerestApparemment la poste de Saint-Bonnet-le-Courreau avait fermé., où il meurt le 28 octobre 1957. Il fut aussi un excellent photographe amateur, dont j’ai récupéré le dernier appareilUn 6x9 Zeiss Ikon Box Tengor qui me fut volé en Slovaquie en 2001. ; il avait le sens du contraste, de la composition et de la mise en scène.

J’ai trouvé dans le dossier de Louis Charles un certain nombre de renseignements sur les adresses où Anaïs habite à cette période.

« 6 octobre 1896 : chez la concierge, 223 avenue de Saxe » (« Louise Dupuy, épouse Rollers (?), 29 ans », dit le recensement de 1896). D’après une note, elle y serait restée « 3 ans », donc de 1894 à 1896-1897. Elle n’apparaît pas sur le recensement de 1896, mais cela ne prouve pas grand chose.

Quelle fut sa vie de couturière à la pièce de 1891 jusqu’en 1896-7, où elle trouve une place de domestique ?

Pour en donner une idée, une couturière ou une lingère à la tâche touchait à Paris en 1890 deux francs par jourquand elle trouvait du travail, cela va de soi., soit l’équivalent de 6,40 euros de 2002, c’est-à-dire moins de 200 euros par mois. Pour avoir une meilleure idée de ce que cela représentait, il vaut bien entendu mieux comparer cela avec les prix moyens des denrées alimentaires vitales en 1890, la même année :

- 1 livre de pain : 90 centimes

- 1 litre de lait : 10 centimes

- 1 côtelette de porc : 25 centimes

- 1 litre de vin : 10 centimes

- 1 kg. de charbon : 5 centimes

- 1 cornet de frites : 10 centimes

Les deux tiers du budget ouvrier passent dans l’alimentation et le pain reste l’aliment de base.

Ces prix et ces salaires permettent donc d’avoir une bonne idée des conditions de vie de ta grand-mère, sans oublier qu’il est peu probable qu’elle ait trouvé du travail de manière continue. En clair elle vécut dans la misère la majeure partie de sa vie, dépensant au jour le jour pour sa nourriture et son logement tout ce qu’elle gagnait, sans jamais pouvoir rien mettre de côté. D’autant plus qu’elle devait, dans la mesure de son possible, aider ses parents, miséreux eux aussi, à élever sa fille Eugénie. Si l’on veut imaginer sa vie, on doit penser bien sûr à des appartements misérables, et à la soupe populaire peinte par Norbert Goeneutte en 1880.

Ses consœurs parisiennes cousaient des vêtements en petites séries, la confection, pour les grands magasins qui se développent à l’époque, ceux que raconte Zola dans Au Bonheur des Dames. On les nommait plaisamment midinettes parce qu’elle faisaient la dinette à midi sur le banc d’un parc, n’ayant ni assez de temps ni assez d’argent pour aller au restaurant. La misère des autres peut facilement être tournée en drôlerie. Anaïs dut-elle, comme tant de couturières à la tâche ou à la journée, se livrer occasionnellement à la prostitution pour survivre ? Si c’est le cas il est possible, parmi de nombreuses autres hypothèses, que mon grand-père soit né d’un de ces rapports furtifs.

Il faut penser aussi au crédit. À son époque il est encore pratiqué en face-à-face, chez les commerçants. Les établissements de crédit, type Dufayel, ne se sont pas encore établis et, de toute façon, elle était en dessous du seuil où elle aurait pu y avoir accès. Elle avait sans doute une ardoise chez chaque commerçant. Contrairement à une idée répandue selon laquelle cela était basé sur la confiance, les épiciers, boulangers, bouchers, fondaient leur pratique du crédit sur un système d’information : ils se renseignaient sur la capacité économique (la solvabilité, le patrimoine éventuel) et la valeur sociale (l’honorabilité, la moralité) de ceux à qui ils pouvaient avoir à prêter. Albert Simonin, né en 1905 dans une famille ouvrière, se rappelle ces difficultés : « Ce commerçant avisé [connaissait] presque mieux que les intéressés eux-mêmes les ressources, hauts et bas, de chaque ménage du quartier. La cote des Simonin, accrochésendettés chez le boulanger, le crémier et le louchebèmboucher se trouvait des plus discutée. »

Comme souvent Zola donne, dans Le Ventre de Paris, une version prenante de ce système : « Derrière, dans la rue Saint-Denis, c’étaient des cancans sans fin, des histoires sur les fournisseurs, les épiciers, les boulangers, les bouchers, toute une gazette du quartier, enfiellée par les refus de crédit et l’envie sourde du pauvre. » Ce ne devait pas être facile pour la pauvresse aux revenus journaliers, pour la fille-mère de trois enfants abandonnés ; mais est-ce que cela se savait ?, elle n’en parlait sûrement pas. Pourtant dans un quartier, qu’est-ce qui se sait, qu’est-ce qui ne se sait pas ? Le rouage principal de ce système d’information dans chaque rue était les concierges ; cela en revanche a pu aider temporairement notre aïeule puisque pendant plusieurs années elle logeait chez l’une d’entre elles.

Eut-elle la possibilité, grâce à ce crédit, de se payer une machine à coudre, une Singer comme on disait, du nom de la marque américaine qui dominait le marché ?

7 août 1897 : « La fille Bertrand ne demeure plus avenue de Saxe no 223. Elle doit être actuellement domestique chez un docteur à la Belle-Allemande (VaiseEn fait la Belle-Allemande se trouve dans le quartier de Serin sur les pentes de la Croix-Rousse, côté Saône, en face de Vaise. C’est sans doute celui qui recopie l’information qui commet l’erreur pour donner une information supplémentaire (d’où la parenthèse).) », précise une Mme J. Vuillermet dont je ne sais pas qui elle est mais qui ne loge pas au 223 au recensement de 1896, ni à celui de 1901. Toujours est-il qu’à ces deux dates, ainsi que dans les listes de médecins dressées en 1896 et 1903, aucun médecin n’habite le quartier de la Belle-Allemande.

11 septembre 1897 : la concierge du 223 rue de Saxe dit qu’elle « doit être placée en qualité de domestique, dans une maison bourgeoise des environs de Lyon et que la personne qui l’a placée ne peut être consultée, ayant quitté Lyon ». C’est bien commode.

Les recensements de 1901 et 1906 montrent Anaïs domestique chez un médecin. La chronique familiale en avait gardé trace. Joseph Dreyfus, célibataire demeurant au 60 de la rue de l’Hôtel de Villeactuelle rue du président Édouard Herriot, une bel immeuble de type haussmannien dans l’avenue très chic qui relie la place Bellecour à celle des Terreaux, l’emploie comme servante. Il était né le 14 décembre 1869 à Lyon, dans le couple formé par Léopold Dreyfus, négociant de lingerie en gros originaire d’Alsace, et son épouse Clémentine Rubinstein. Il obtint son diplôme de médecin le 30 juillet 1898Accessoirement, sa fiche militaire indique qu’en 1891, il habitait à Saint-Étienne, place du Treuil, l’actuelle place Sadi Carnot. et fut enregistré comme docteur le 30 octobre de la même annéeLe recenseur de 1901 indique d’ailleurs (assez bizarrement) « Néant » dans la colonne « Profession ».. Donc en 1896, Anaïs n’était sans doute pas encore à son service.

Elle ne se trouve pas non plus au service de Joseph Dreyfus au recensement de 1911, où sa place est occupée par une dénommée Claudine Jeanne Delaire, née dans le Puy-de-Dôme en 1888. Joseph Dreyfus s’est marié cette année-là, le 19 septembre, avec Adrienne Michaud, de trois ans sa cadetteUn de ses généalogistes le marie antérieurement sans donner aucune précision de date avec une dénommée Hélène Levy, née en 1873. Cela me paraît tout à fait douteux en fonction des renseignements dont je dispose., qui demeurait déjà avec lui, au 60 lors du recensementsur lequel il l’avait présentée, avec quelque anticipation, comme son « épouse ».. D’après le contrat de mariage le couple déménagea dans l’année au 48 de la même rue. Il est révélateur de noter qu’Adrienne était également une enfant née de père inconnu. Sa mère, Marie Julie Michaud, lui avait donné naissance à 23 ans ; cette dernière était dévideuse et travaillait donc en atelier, ce qui la plaçait un peu au-dessus, socialement et financièrement, des couturières à la tâche comme ta grand-mère. Sa fille Adrienne était donc de basse naissance et si elle est présente auprès du médecin, c’est très probablement dans un premier temps en tant que domestiqueD’ailleurs le père de Joseph semble ne pas avoir été présent au mariage, condamnant sans doute cette double mésalliance avec une non-Juive d’une condition inférieure. . Ainsi en 1911 Anaïs n’était déjà plus à son service depuis quelque temps. Serait-il cynique de penser que, contrairement à celle qui lui a succédé, elle n’a pas voulu, ou pas su, se faire épouser ?

Joseph Dreyfus mourra en 1956, notable ayant rempli de nombreuses fonctions dans le domaine de la santé, de l’hygiène et de la vie municipale, décoré de la Légion d’Honneur et d’un improbable ordre royal serbe de Saint-Sava.

Pour mieux nous représenter cette période de la vie d’Anaïs, nous devons nous demander quelle était la condition des domestiques à cette époque.

Les travailleurs et travailleuses des classes populaires s’embauchaient facilement comme domestiques. L’omniprésence de la domesticité dans leur histoire familiale et des rémunérations basses mais correctes une fois rajoutés le gîte et du couvert, le rejet des alternatives, peu nombreuses pour les femmes, et tout aussi pénibles en internats ou en usines-couvents où sévissent conjointement discipline de fer et harcèlement sexuel, tout cela faisait de la domesticité une profession honorable, voire recherchée.

Les domestiques de milieu urbain comme de milieu rural se situaient au bas de l’échelle sociale : dans les recensements, ils étaient cités systématiquement en dernier, après les époux, les enfants, et les potentiels ascendants, amis ou alliés cohabitant sous le même toit. Les usages locaux s’accordaient tous sur la nécessaire « obéissance » ou « soumission » au « maître » dans l’exécution du labeur demandé. Les contrats se concluaient à l’oral. Le statut des domestiques organisait aussi leur accès à la nourriture. Le partage des repas avec les patrons était très rare en ville, plus fréquent à la campagne. Bref, comme le résume Robert Castel, ces domestiques sont des prolétaires, car ils « vivent exclusivement de la rétribution de leur force de travail ».

Leur nombre était important au xixe siècle. 906 000 hommes et femmes exerçaient comme « domestiques à la personne » en France en 1851, soit 2,5 % de la population. Au même moment, la domesticité « de ferme » concernait environ 2 millions de personnes (5,5% de la population). Dans le Rhône et la Loire, il y avait un peu moins de 100 l000 domestiques, dont environ 40 % d’hommes en 1851. En France, les effectifs de la domesticité « à la personne » grimpèrent jusqu’à atteindre leur maximum en 1881, avec 1 156 604 domestiques (soit 3,1 % du total de la population nationale). Dans la région lyonnaise et stéphanoise, les effectifs de la domesticité décroissent au xxe siècle : on observe une croissance légère jusqu’à un pic en 1891 (928 domestiques pour 11 674 personnes), suivi d’une baisse régulière et importante jusqu’en 1936 (500 domestiques pour 10 906 personnes).

Pour les jeunes prolétaires de la Loire et du Rhône, l’entrée dans la vie active était précoce aux xixe et xxe siècles, et deux activités étaient possibles : l’usine ou la domesticité, le plus souvent agricole pour commencer. La domesticité pouvait aussi être un métier parmi d’autres dans des trajectoires professionnelles complexes, comme celle de ta grand-mère. Les classes populaires du Second Empire se caractérisent par une porosité entre travail agricole, industriel et domestique.

Dans une France où la protection sociale était quasi inexistante et contraignante, la domesticité, assurant le minimum vital, pouvait devenir un refuge. La Loire se situait dans la moyenne nationale des niveaux de rémunération, et le Rhône dans la partie supérieure (avec des salaires d’environ un quart supérieur à la moyenne française). En l’absence de lois, c’était les employeurs qui décidaient des rémunérations. Les gages de la domesticité « de ville » variaient également, selon la fonction : précepteurs, cochers, cuisinières étaient les mieux payés. Les domestiques de grandes maisons paraissaient mieux rémunérés : dans le Rhône, Joséphine Tisson, femme de chambre de la comtesse de Chaponay, touche 400 francs de gages annuels en 1866, soit deux à trois fois plus que les salaires moyennes de femme de chambre en ville. Les gages étaient d’environ 20 % supérieurs en ville. Il existait une corrélation entre le « degré d’urbanité » d’un territoire et les gages attribués, plus élevés autour des villes et zones industrialisées que dans les espaces les plus ruraux (à Noirétable dans la Loire, une domestique touchait autour de 80 francs par an dans les années 1850, contre 120 francs à Montbrison). Les hommes étaient souvent deux fois plus payés que les femmes.

Le travail d’une servante comme le fut ta grand-mère était éreintant. Elle se levait la première, allumait les poêles en faïence, allait chercher de l’eau pour la cuisine, servait les repas, nettoyait ensuite et s’assurait que tout était toujours impeccable et rangé. Entre deux besognes, elle portait des messages ou faisait les courses. Il s’agissait là d’une occupation prisée, car elle permettait de sortir de la maison, même pour un court moment. Elle représentait la seule possibilité d’être en contact avec l’extérieur et de bavarder un peu sur la place du village.

Les servantes n’avaient pas d’horaires réguliers. Elles n’avaient pratiquement pas de temps pour elles. Leurs sorties étaient limitées à quelques heures un dimanche sur deux. Généralement, elles en profitaient pour aller voir leur famille ou assister à l’office religieux. C’était là une des rares occasions de se retrouver en société. Il leur était presque impossible de mener une vie personnelle, aucune visite sur leur lieu de travail n’était autorisée. Leurs propres besoins étaient pour ainsi dire niés, leur vie était entièrement consacrée à servir.

Ces femmes devaient être constamment disponibles et répondre à tout moment du jour – ou de la nuit – aux besoins et aux demandes de leur employeur. Le service durait jusque tard le soir, surtout lorsque leurs maîtres recevaient, ce qui n’était pas rare. Avant de se coucher, elles avaient tout au plus le temps de s’occuper de leurs vêtements, qui devaient toujours être propres et irréprochables, ou de bavarder avec une autre servante, couramment logée dans la même pièce. Il s’agissait souvent d’une petite cellule dans les combles, non chauffée et dont le mobilier se réduisait au strict nécessaire. Le couvert se révélait souvent aussi misérable que le gîte, bien que les deux aient représenté la plus grosse partie de leurs gages.

Il n’était pas rare que les jeunes femmes aient à faire face aux avances du maître de maison ou de ses fils, souvent en sachant que la maîtresse de maison fermait les yeux, mais que, tombées enceintes, elles seraient jetées dehors pour éviter le scandale familial et social.

Il n’entrait pas dans les attributions des servantes de faire la lessive, l’une des tâches ménagères les plus rudes avant l’invention de la machine à laver. Le métier de laveuse était donc sans surprise l’un des plus misérables. Les femmes qui l’exerçaient ne faisaient pas partie du personnel de maison; c’étaient des journalières qui louaient leurs services à plusieurs familles et lavaient le linge à domicile à la demande. Elles voyaient donc ces familles vivre de l’intérieur et avaient accès à des détails d’ordre privé, voire intime. Les bavardages allaient bon train, mêlant nouvelles et commérages, et permettaient de mieux supporter la dureté du travail. L’idée qu’il convient de « laver son linge sale en famille », encore présente aujourd’hui, fait allusion au fait que les laveuses extérieures ébruitaient tout ce qui ce qu’elles entendaient. Toutefois mon arrière-grand-mère Anaïs étant couturière et lingère, elle eut sans doute à faire la lessive en plus du reste.

Le 30 mai 1908 Anaïs assiste avec ses frères Joseph Eugène et Louis Adolphe au mariage de sa fille Eugénie. Elle dit alors résider à Oyonnax et être sans profession. Mais comme nous venons de le voir ce n’est pas vrai.

Un épisode émouvant : après la guerre un ensemble d’échanges épistolaires nous montre que la famille se cherche. Louis Charles mène des démarches à Oyonnax pour retrouver sa mère dont il sait qu’elle est originaire de cette ville. Eugénie, par le biais des personnes qu’il a rencontrées, dont nous ne savons pas de qui il s’agit, apprend l’existence de ce frère dont sa mère ne lui a pas parlé et à qui elle écrit aux bons soins de l’Assistance publique de Lyon. Un de ses courriers fait état d’un « dissentiment » avec Anaïs à qui elle en a parlé et qui manifestement ne souhaitait pas retrouver ses fils, puisque même à ce moment elle ne lui aura pas parlé de Louis Victor. L’administration donne alors à Louis Charles l’adresse de sa sœur, lui laissant le choix de répondre ou non. J’imagine la joie de mon grand-père.

Il renoue avec sa sœur puisqu’en juin 1920 ils écrivent tous deux à l’Assistance publique de l’Ain pour demander à être mis en contact avec Louis Victor, de l’existence duquel Eugénie n’avait donc pas eu connaissance. Sa mère était cachottière, mais cela nous le savons déjà. Nous ne savons pas en revanche comment Louis Charles a pu savoir qu’il avait un frère. Sans doute par l’Assistance publique elle-même. Certains récits familiaux laissent penser que mère et enfants se sont revus dans les années 20.

Par la suite Jean, fils de Louis Charles, et André Louis, fils de Louis Victor, se sont fréquentés toute leur vie. Marcelle et toi en avez gardé mémoire car vous avez participé parfois à ces rencontres avant que l’éclatement de votre fratrie ne vous fasse perdre le lienÀ ce propos une autre version des retrouvailles est parfois racontée du côté des descendants de Louis Charles : les deux familles, celle de Louis Victor et la leur, se seraient retrouvées, par suite d’un hasard extraordinaire : Jean et André Louis se seraient rencontrés dans un Chantier de Jeunesse mis en place comme service militaire par le Maréchal Pétain, ou au STO, pour contourner la suppression de l’Armée française par l’occupant allemand.

Les autres : C’est fou comme vous vous ressemblez. Vous êtes frères ?

Jean : Mais non. Je ne le connais même pas. Eh ! comment tu t’appelles ?

André Louis : Bertrand. André Bertrand. Et toi ?

Jean : … ! Bertrand aussi ! Jean. On serait pas cousins ? Ah ah ah !

André Louis : Ça m’étonnerait. Mon père est né à Lyon. Il était de l’Assistance publique.

Jean : Tiens, le mien aussi. Sa mère l’avait abandonné. Anaïs, qu’elle s’appelait.

André Louis : … ! Faut qu’on cause…

Mais André Louis n’a pas participé aux Chantiers de Jeunesse du régime de Vichy, m’a affirmé sa fille Catherine. Pas d’information en ce qui concerne le STO. Ma mère m’a dit que mon grand-père avait envoyé ses fils à vélo dans l’Allier pour qu’ils y échappent. Donc l’histoire, aussi charmante qu’elle soit, paraît apocryphe. Ils se sont au maximum peut-être retrouvés dans ce genre de circonstances, mais pas rencontrés. Car les deux cousins se connaissaient déjà, sans doute dès leur naissance, puisque leurs familles se fréquentaient depuis 1920. Et tu te souviens, Lucie, d’un jour où de visite à Villerest, André Louis qui te tenait sur ses genoux essayait de t’apprendre à chanter alors que ton frère Jean jouait du violon ; tu avais quatre ou cinq ans, on était donc juste avant ou au tout début de la seconde guerre mondiale..

En 1911 (recensement), Anaïs loge au 12 rue de la Platière, au coin de la rue Lanterne, dans le premier arrondissement avec la fille de Mélitine, sa nièce Ernestine. Cette dernière, qui a 32 ans, est modiste et, surprise !, Anaïs est cuisinière. Elle a sans doute développé ce talent au service du docteur Dreyfus. Mais nous ne savons pas dans quel cadre elle exerce ce métier : au service d’une famille qui ne la loge pas ? dans un restaurant ? dans le cadre d’une charité comme la soupe populaire dont elle a certainement, comme nous l’avons établi, bénéficié ? Rien n’est inscrit dans la dernière colonne, celle où les ouvriers et employés doivent indiquer « le nom du patron ou de l’entreprise qui les emploie ». Fait-elle encore du travail à la journée ? Est-elle en recherche d’emploi ? N’est-ce qu’un projet qui n’aboutira pas ?

Nous la retrouvons à 60 ans au recensement de 1921, revenue à la base de son travail professionnel, lingère, demeurant seule au 9 rue d’Algérie à LyonEntre la Place des Terreaux et le Pont de la Feuillée, à deux pâtés de maisons de la rue de la Platière..

En 1926 elle y est concierge. Elle loge un neveu de trente ans, Jules Bertrand, né en 1895, sans profession, dont je n’ai pas réussi à savoir, s’il est vraiment son neveu, le fils de qui il estEn tout cas aucun Jules Bertrand n’est né à Arbent ou Oyonnax entre 1894 et 1896.. Elle a également pour locataire une Madeleine Grillot, née en 1901 et également sans profession. Elle dispose donc d’un appartement un peu plus spacieux que celui de la plupart des concierges, qui n’avaient qu’une pièce quelle que soit la taille de leur famille.

L’hiver 1929-1930 est doux, la température moyenne à Lyon en décembre est de 6°. Néanmoins Anaïs, qui est toujours concierge à la même adresse, est admise le 13 décembre 1929 à l’hôpital de la Croix-Rousse pour une pneumonie. Elle meurt dans la nuit à trois heures du matin sur le lit 62 de la salle Sainte-Blandine. Le registre et l’acte de décès la décrivent comme célibataire. Le service a lieu dans la chapelle de l’hôpital. Et trois jours plus tard, après autopsie, elle est inhumée, enterrement de pauvre, au cimetière de la Croix-Rousse, le 17 décembre à 10 heures du matin, dans un cercueil de pin payé par la famille qui a réclamé le corps. Le registre des décès de l’hôpital précise le nom du cimetière d’un R majuscule ; s’agit-il d’une lettre désignant le carré où elle est enterrée ? Je n’en sais rien.

On peut donc déterminer plusieurs moments dans la vie d’Anaïs:

- 1861-1884 : enfance et jeunesse

- 1884-1890 : mariage (naissance d’Eugénie) et divorce

- 1891-1896 : départ à Lyon et vie dans la précarité d’une couturière à la tâche (naissance des deux Louis)

- c. 1897- c. 1910 : domestique

- c. 1910-c. 1925 : cuisinière ? lingère ?

- c. 1925-29 : concierge

J’avais cherché une victime de viol patronal. La femme que j’ai découverte, plus énigmatique que la miséreuse dont j’avais l’image en tête et qu’elle fut néanmoins, me paraît bien plus intéressante.